Los hábitos dietéticos han sido siempre un referente sociocultural de los distintos pueblos, pero la evidencia científica generada durante los últimos años relacionando la dieta y el estado de salud ha sido determinante para que los hábitos alimentarios de una población sean considerados un indicador tanto social como sanitario.

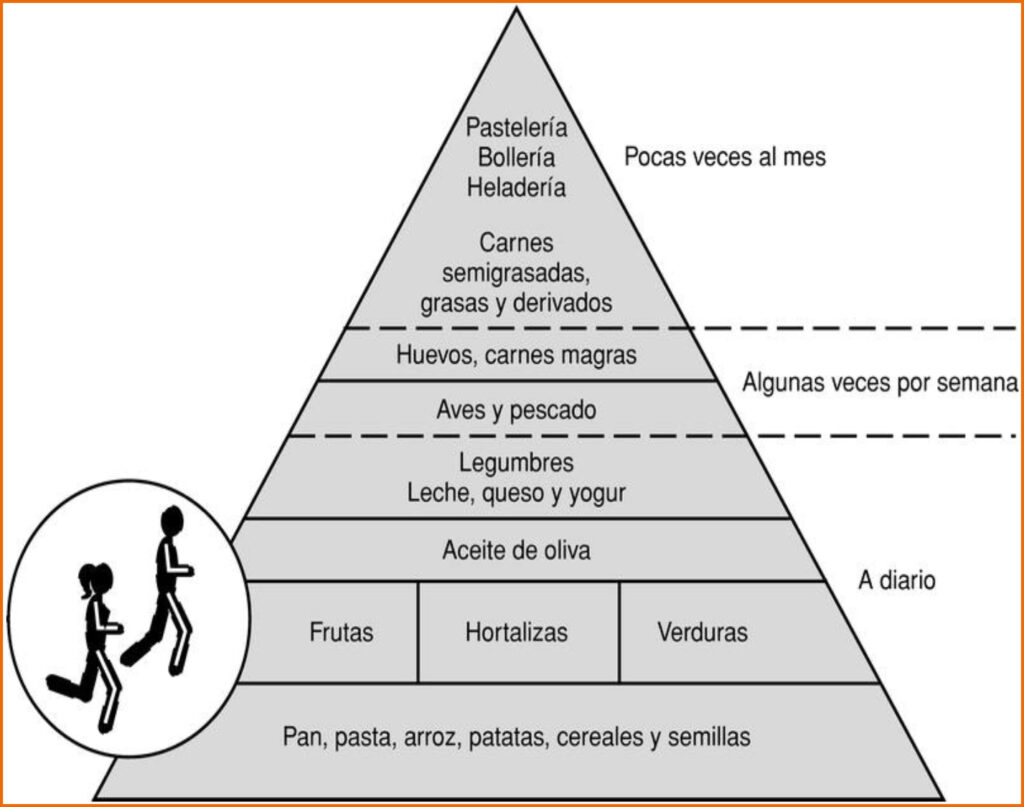

Figura 1. Pirámide nutricional adaptada a la edad pediátrica. Asociación Española de Pediatría

La cultura alimentaria de los países del área mediterránea dieron lugar al concepto de “dieta mediterránea”, cuyo interés nutricional deriva, en gran medida, de la diversidad de alimentos que la componen –en realidad todos los grupos de alimentos estarían permitidos, pero en su justa proporción– y que permiten un aporte equilibrado –sin carencias ni excesos– tanto calórico como de nutrientes.

Se caracteriza por un alto consumo de alimentos de origen vegetal (frutas, verduras y hortalizas, legumbres, frutos secos, tubérculos y cereales) y lácteos (leche, yogur y quesos), junto a un moderado consumo de pescados, carnes magras (pollo, pavo, conejo, etc.) y huevos; y un consumo ocasional de carnes grasas y derivados (ternera, cerdo, embutidos, etc.) y dulces (pastelería, bollería y heladería), siendo el aceite de oliva imprescindible como grasa culinaria (Figura 1).

La dieta mediterránea, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, está considerada como un modelo dietético saludable e imitable que al reducir considerablemente el aporte de grasas saturadas y colesterol disminuye el riesgo de morbimortalidad cardiovascular y otras patologías del adulto. y cuyos principios básicos pueden ser aplicados a la edad pediátrica.

Los registros de consumo de alimentos en los escolares reflejan un modelo dietético que, si bien cubre las necesidades calóricas para la edad y sexo, difiere sensiblemente del prototipo mediterráneo, ya que se caracteriza por un consumo diario y recurrente de carnes grasas y derivados y de dulces, en detrimento del consumo diario de verduras y hortalizas, cereales, legumbres, frutas y lácteos, siendo el consumo de pescados y frutos secos prácticamente testimonial. La adquisición de este modelo dietético tiene como consecuencia inmediata un aporte de proteínas animales, grasas saturadas y colesterol que exceden las recomendaciones establecidas, en detrimento de los hidratos de carbono complejos y proteínas de origen vegetal, así como una deficiente cobertura en algunos minerales (calcio y yodo) y vitaminas ( A, D y E). Por tanto, cabe considerar que en nuestra población escolar existiría cierto riesgo de padecer alguna carencia y/o desequilibrio nutricional y en consecuencia un riesgo para la salud a medio y/o largo plazo.

Si bien las carnes son alimentos necesarios en una dieta equilibrada como fuente de proteínas de alto valor biológico (contienen aminoácidos esenciales), minerales (hierro y zinc) y vitaminas del grupo B (piridoxina, cianocobalamina, etc.), son fuente importante de grasas saturadas y colesterol. Por tanto, convendría consumir carnes magras y/o aves algunas veces por semana, y si se tratara de carnes grasas y/o embutidos su consumo debería ser ocasional.

El contenido calórico de los pescados es bajo, pero son fuente importante de proteínas de alto valor biológico, grasas poliinsaturadas y vitaminas A y D, siendo el pescado marino la principal fuente natural de yodo dietético. Por tanto, habría que promover su consumo como alimento indispensable y, de esta manera, por un lado –junto con la sal yodada– se lograría un mayor aporte de yodo y, por otro, de ácidos grasos poliinsaturados, calcio y vitaminas A y D, y en consecuencia, se contribuiría a mejorar la deficiente cobertura dietética de estos nutrientes entre los escolares.

Los lácteos tienen un alto contenido en grasas saturadas y colesterol, pero aportan proteínas de alto valor biológico y son la principal fuente dietética de calcio y, en menor medida, de yodo y vitamina A. Por tanto, convendría incrementar su consumo diario, preferentemente como yogures y quesos, con objeto de contribuir a subsanar la deficiente ingesta de calcio, yodo y vitamina A en los escolares. Obviamente, si es el caso, podrían consumirse productos lácteos con bajo contenido en grasas y/o con el perfil graso modificado.

El consumo de huevos entre los escolare suele corresponderse con la frecuencia recomendada. El contenido lipídico de la yema es mayoritariamente de grasas saturadas y monoinsaturadas y colesterol, pero la yema es rica en proteínas, minerales (hierro, calcio, zinc, etc.) y vitaminas (tiamina, riboflavina, vitamina B12, A y D).

Los cereales (cereales de desayuno, pan, arroz, pastas alimenticias, etc.) contribuyen especialmente al aporte energético por su alto contenido en hidratos de carbono complejos; y, además, son una fuente importante de proteínas, fibra dietética, minerales (fósforo, magnesio y calcio) y vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina y folatos), con un contenido graso muy escaso.

Por tanto, junto al moderado consumo de carnes habría que incrementar el consumo diario de cereales y, de este modo, equilibrar el origen del contenido proteico de la dieta. Además, contribuiríamos a incrementar el aporte de calcio y compensar el hipotético menor aporte de vitaminas del grupo B procedente de las carnes.

El consumo de frutos secos entre los escolares es muy escaso, siendo destacable su elevado contenido en grasas mono y poli-insaturadas y que, al ser de origen vegetal, no contienen colesterol. Además, son fuente importante de fibra dietética, minerales (calcio, hierro y zinc), vitamina E y folatos. Obviamente, un mayor consumo contribuiría a equilibrar el aporte de nutrientes en los escolares.

Aunque el valor nutritivo de las verduras y hortalizas como fuente de macronutrientes es limitado –a excepción de los tubérculos que son ricos en almidón– cabe destacar su riqueza en fibra dietética y vitaminas A, E y C; de tal modo, que su consumo diario ayudaría a subsanar las deficiencias en vitaminas del modelo dietético de los escolares.

Las legumbres merecen una especial consideración por su alto contenido en proteínas, fibra dietética, hierro y calcio, vitamina E, tiamina, riboflavina, niacina y folatos y escaso contenido graso: De manera que consumirlas varios días a la semana incrementaría el aporte de proteínas vegetales, calcio y vitamina E; además de compensar el hipotético menor aporte de hierro y vitaminas del grupo B procedente de las carnes.

Las frutas son alimentos de bajo contenido energético, pero destacan por su contenido en fibra dietética y vitaminas A, C y E; por tanto, su consumo diario y recurrente contribuiría a un mayor aporte de las vitaminas deficitarias A y E, además de proporcionar “fitonutrientes” con propiedades antioxidantes.

El consumo de dulces es excesivo entre los escolares, especialmente en el desayuno y/o merienda. El valor nutricional de los dulces es muy heterogéneo por su gran variedad de ingredientes y proporciones utilizadas. En general, su valor energético es muy elevado por su composición en azúcares refinados y grasas. La cantidad de grasas saturadas dependerá del tipo de aceite vegetal utilizado (aceite de palma y soja o aceite de oliva); y la cantidad de colesterol aportado dependerá del origen de la grasas (manteca de cerdo y mantequilla) o inclusión de otros ingredientes (huevos). Lo recomendable sería su consumo ocasional y, por tanto, convendría sustituir los dulces por cereales y frutas, lo que reduciría sensiblemente los aportes de grasas saturadas y colesterol e incrementaría los aportes de fibra y de los minerales y vitaminas deficitarias.

Este patrón dietético pone de manifiesto una tendencia en la sociedad española –no en vano los escolares consumen los alimentos disponibles en sus hogares– a distanciarnos de unos hábitos dietéticos saludables y tradicionalmente específicos de nuestro entorno geográfico y cultural: la dieta mediterránea. Las normas dietéticas recomendables para conseguir una alimentación equilibrada en la población escolar consistirían básicamente en moderar el consumo de carnes grasas y derivados y fomentar el consumo de cereales (pan, pasta, arroz, etc.) y tubérculos (patatas al horno o cocidas), así como de lácteos, legumbres y pescados, sin descuidar el consumo de verduras y hortalizas. Además habría que promover el consumo de frutas como postre de las principales comidas, sustituyendo a los dulces industriares (bollería, etc.) del desayuno y/o merienda. Y, por último, habría que fomentar el consumo de aceite de oliva, como única grasa culinaria.