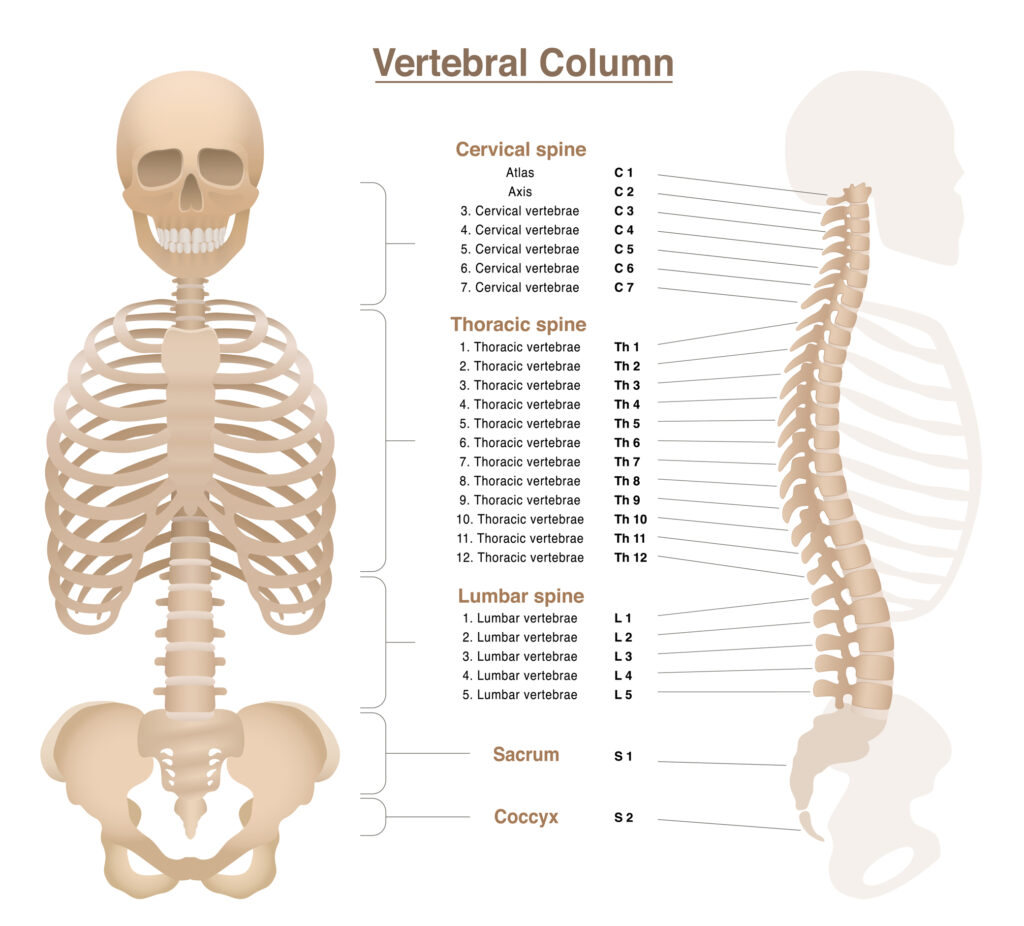

1. La columna vertebral

Los tipos más comunes de anestesia son: anestesia general y la anestesia locorregional. Cuando al paciente se le explica en la consulta de Anestesia que se le va a pinchar en la espalda, las dos técnicas más frecuentes son la anestesia subaracnoidea y la analgesia epidural.

Para comprender estas técnicas es importante tener una visión general de la anatomía de la columna vertebral. La columna vertebral está formada por 26 vértebras (7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, sacro y cóccix) que protegen un canal central por donde discurre la médula espinal y sus raíces nerviosas. La médula espinal está protegida por las meninges: la duramadre es la capa más externa, después está la aracnoides y finalmente la piamadre, que es la más próxima a la médula. Entre aracnoides y piamadre, en el espacio subaracnoideo, se encuentra el líquido cefalorraquídeo (LCR).

A su vez, existen ligamentos, que protegen y dan soporte a la columna vertebral, como: los ligamentos supraespinosos, interespinosos y amarillos.

Todas estas estructuras son muy importantes para su punción.

![]()

2. Anestesia raquídea

En la anestesia subaracnoidea (también llamada raquídea o espinal), el objetivo es inyectar anestésico local dentro del espacio subaracnoideo, a nivel lumbar y por debajo de la primera vértebra lumbar, cuerpo vertebral hasta el que en la mayoría de los adultos se extiende la médula espinal.

Para su realización, introducimos una aguja de calibre reducido desde la piel, pasando los diferentes ligamentos y meninges hasta llegar al espacio donde se encuentra el LCR que refluye a través de la aguja, indicando la adecuada realización del procedimiento. Una vez inyectado el anestésico local, conseguimos una anestesia intensa y predecible tanto a nivel sensitivo como motor, pero de duración limitada y sin posibilidad de repetir dosis. Su inicio de acción es más rápido y la técnica es más sencilla, pero se asocia a mayor incidencia de hipotensión y bloqueo motor intenso. Es habitual en procedimientos quirúrgicos de corta o mediana duración, como cesáreas o cirugías ortopédicas de miembros inferiores.

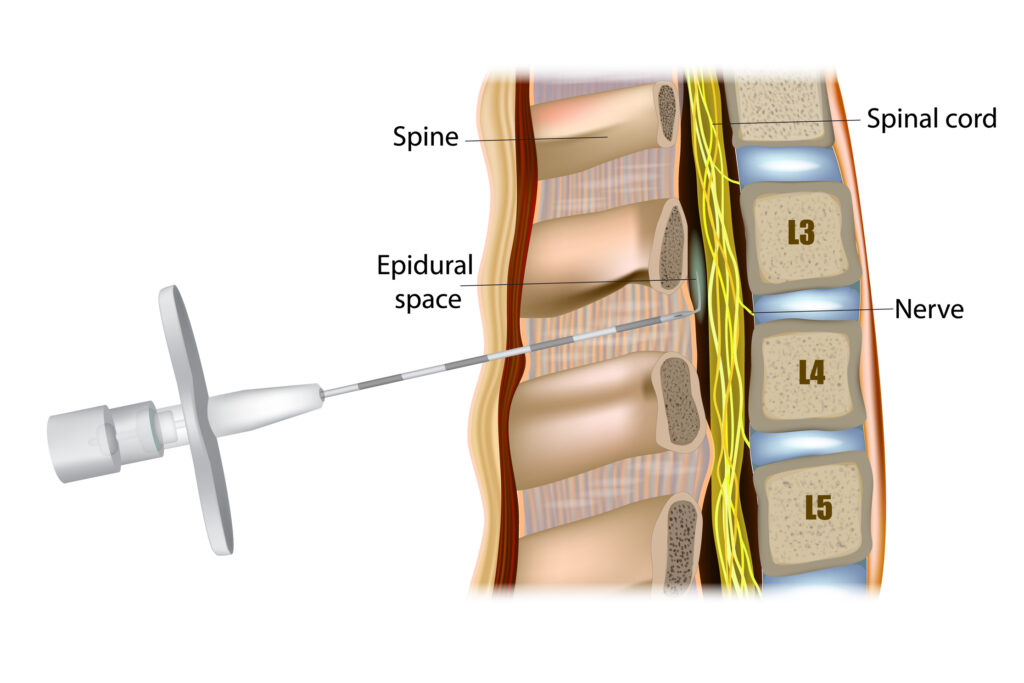

3. Analgesia epidural

La técnica epidural, que como curiosidad hay que decir que fue inventada por Fidel Pagés, un médico español, puede usarse tanto como técnica anestésica o como analgesia. Hoy día lo más frecuente es emplearla como analgesia.

El objetivo es inyectar el anestésico local en el espacio previo a la duramadre. La base de esta técnica es la pérdida de resistencia que notamos al llegar al espacio epidural. Es una técnica más compleja que la anestesia subaracnoidea, que exige un adiestramiento especial. Para ello usamos una aguja de mayor calibre, con una punta curvada para minimizar el riesgo de complicaciones. El mayor calibre de la aguja nos permite introducir un catéter para administrar dosis repetidas de medicación y cubrir las necesidades analgésicas más prolongadas del paciente. El inicio de acción es más lento, el bloqueo motor es menos intenso, permitiendo incluso caminar, y tiene menor riesgo de hipotensión por bloqueo simpático. Es útil en cirugías largas y para analgesia postoperatoria o en el parto.

En resumen, la diferencia principal radica en el sitio de administración (subaracnoideo o epidural), la rapidez e intensidad del bloqueo, y la posibilidad de redosificación. Ambas técnicas son efectivas y la elección depende del contexto clínico y las necesidades del paciente.

4. Procedimiento

Estas técnicas necesitan un equipo especial, la monitorización básica de las constantes y realizarse con medidas asepsia.

Soy un paciente a quien van a realizar alguna de estas técnicas. ¿Qué voy a notar?

La monitorización básica incluye:

• Pulsioximetría: mediante un sensor en el dedo que nos da información sobre la saturación arterial de oxígeno.

• Tensión arterial.

• Electrocardiograma.

También le cogerán una vena en la mano o el brazo por si fuese necesario administrar alguna medicación por su seguridad.

Tras esto es fundamental que el paciente se coloque como le explicaremos para facilitar la técnica, ya sea sentado o recostado de medio lado.

Estas técnicas se hacen SIN anestesia general, y habitualmente sin sedación. Es muy importante que el paciente colabore, fundamentalmente con la postura y manteniéndose quieto sin moverse.

Para garantizar que la técnica se realice bajo medidas de asepsia, lo primero es llevar a cabo el lavado quirúrgico de manos, tras ello nos colocamos guantes estériles. La piel debe limpiarse con clorhexidina al 0.5 %, el área se cubre con paños estériles. Posteriormente, localizado el área a puncionar, se inyecta un habón cutáneo de anestésico local que aporta analgesia para la inserción de la aguja espinal o epidural.

En el caso de la anestesia espinal una vez refluye LCR podemos inyectar el anestésico local lentamente.

Por otro lado, en la punción epidural tenemos diferentes métodos para comprobar que estamos en el espacio correcto: utilizar lo que llamamos dosis test (anestésico local con adrenalina) para asegurar que no estamos en el espacio subaracnoideo ni intravascular; aspirar suavemente a través del catéter y ver que no refluye LCR ni sangre y por último preguntar al paciente si es capaz de movilizar las extremidades inferiores o si nota algún síntoma como pitidos en los oídos o sabor metálico que nos haría sospechar de una posible intoxicación por anestésico local.

5. Complicaciones

Ambos tipos de anestesia regional pueden tener complicaciones. Entre las principales, podemos mencionar:

• Punción hemática: salida de sangre a través de la aguja.

• Parestesias: sensación desagradable asociada a la punción (hormigueo, calambres…)

• Hipotensión arterial: debida a la vasodilatación provocada por el bloqueo simpático. Más frecuente en la anestesia subaracnoidea.

• Náuseas y vómitos: secundarios generalmente a la hipotensión.

• Retención urinaria: por bloqueo del músculo detrusor vesical.

• Lumbalgia: sobre todo tras intentos repetidos con agujas de gran calibre.

• Cefalea post-punción dural: por la continua pérdida de LCR a través del orificio dural. Complicación asociada a la técnica epidural, cuando se sobrepasa el espacio epidural y se accede al subaracnoideo con una aguja de mayor calibre que la utilizada cuando el objetivo es acceder a este espacio.

6. Conclusiones

• Tanto la anestesia raquídea como la analgesia epidural son técnicas seguras, rápidas y con alta tasa de efectividad.

• Para aumentar la tasa de éxito es importante explicar bien el proceso favoreciendo así la colaboración del paciente.

• Existen diferencias al realizar estas técnicas, la elección depende del contexto clínico y las necesidades del paciente.

AUTORES

María José Freire Garófalo y Sofía García Paniagua. MIR de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Hospital Universitario de Navarra.

José Ramón Ortiz Gómez. FEA Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Hospital Universitario de Navarra